|

| ワンオフモデルなので細かい表現は加えず基本形状だけを作りこみ、喫水ラインで原型を分割製作します。 使用材料は硬質ウレタン#100で、資料図面を拡大コピーして型紙を作りウレタンブロックにプランビュー、サイドビューのアウトラインを書き込んでバンドソーでカットし、型紙から作った断面ゲージを使って形状を削り出していきます。 使用工具は、ホームセンターなどで売られている木工用の荒削りヤスリや各種ノミ、サンドペーパーなどを使用しています。 アニメ作品のユリーズはCGで描かれているので渡された資料図面も三面図として正確で、手書きの三面図などによくある矛盾したラインは、まったくなかったので作業はスムーズに進みました。 |

|

| 出来上がった原型からメス型を取りますが、下部船体は左右を分割しないと型抜き出来ない形状なので薄いステンレス板を船体中心に差し込んで分割壁を作ります。 硬質ウレタンは製品番手によっての違いはありますが、細かい巣(気泡)があるので表面に木工用ボンドを薄くコーティングした後、離型処理を施してから樹脂成形を行います。 使用する樹脂はエポキシ樹脂を使用、表層のゲルコート樹脂はエポキシ樹脂に添加粉を加えて作り、巣が出来ないように固めのハケで塗ります。 その後、半効果状態になったら積層するガラスマット、またはロービングクロスの繋ぎとして、ガラスパウダーを混ぜた樹脂を捨て塗りし、積層作業に移ります。 |

|

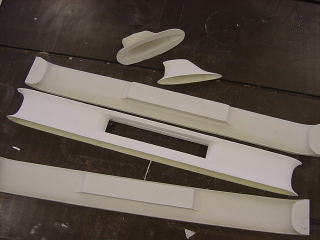

| 下部船体片側の積層が終わって硬化した後に分割壁のステンレス板を取り除き、余分なバリをカットし、カット後に左右の型が合わせ易いよう分割壁に凹のダボ加工を施してから離型処理を施して、反対側も同じ工程で樹脂成形します。 上部船体は定番に両面テープで固定してから離型処理を施して樹脂成形しています。 右側画像にある円錐状のメス型はB船体先端と後端部品のものです。(この型では厚手のガラスマットを使用しています) |

|

| 下部船体の樹脂成形作業が終り脱型となりますが、その前に余分なバリをカットして補強パイプを型に這わせて固定し、左右分割の型を固定するためのネジ穴を明けておいてから脱型。 脱型後には型の内面に残った離型材をシンナーで拭き取り、表面の凸凹を適当にサンドペーパーで削りますが、メス型から製品取りした後に船体を組み上げてから、パテ修正、サフェ塗りして表面を仕上げるので、メス型の表面処理は大雑把に済ませます。 (B船体や他の部品も同様) 上部船体は型自体が薄いので定番に置いた時に正常な状態になるよう、基準ゲタを取り付けてあります。 メス型完成後、念入りに離型処理を行い樹脂成形して製品取りします。 成形作業はメス型製作時と同じですが、ガラス繊維を織り込んだロービングクロスとガラスクロスを使用し、下部船体とB船体は厚さが約3mm、上部船体はミサイルハッチの加工があるので約2mmになるよう樹脂成形しています。 |

|

| 船体以外の部品も硬質ウレタンやケミウッドで原型を作り、メス型を製作して製品取りしてます。 上部船体と下部船体との合わせ作業では上下の面差を修正してから下部船体側の端面を仕上げた後に離型材を塗り、上部船体側の端面にパテを盛り付けて下部船体に被せ、パテの硬化後に、はみだしていたパテを削って上部船体を剥がせば隙間の無い合わせ面が出来上がります。 |

|

| 上部船体とは別に、ミサイルハッチにあたる部分だけ樹脂取り、B船体はパテ修正後、本体との接続部品を正確に取り付けるため、レイアウトマシン(三次元測定器)を使ってセットし接着固定しています。 またB船体は実際に走航させる時には内部が水で満たされるので、走航時にモデルの入水、引き上げが楽に行えるよう後端側を脱着式にして水の出入りが楽に行えるようにしています。 主船体も他の部品を取り付け、レイアウトマシンでミサイルハッチの穴ケガキをしています。 |

|

| ミサイルハッチの穴加工はNC加工機があれば正確な穴あけが出来ますが、そんなものはないのでドリルで穴あけ後、リューターで穴を広げてからヤスリで手仕上げです。 ミサイルハッチは上部船体のメス型から別取りした成形品を切り取って製作しているので、R形状もピタリと合うハッチを作る事ができますが、ハッチ穴に合わせる作業は、やはりヤスがけとパテ修正にて行っています。(開閉軸は1mmのステンレスシャフトを使用) それからミサイルハッチはアニメ同様、後ろ側から順次開くようにとの要望で、当初は左右のハッチに対して二本の回転軸に偏心カムをずらして取り付ければいいと簡単に考えていましたが、ストローク不足で大失敗、大変焦りました。 仕方なく、無い頭を振り絞って考えたのがスライドカム方式で必要なストロークが得られる幅のエンビ板に斜めの切り欠きを少しづつずらして設置し差動するようにしたのですが、切り欠きの傾斜がきついと動作が重い上にハッチ開閉速度が速すぎます。 傾斜角度を何度も調整して、いい具合になった時には使用している引き込み脚サーボのストローク一杯のところでした。 ※残念ながらミサイルハッチ開閉ギミックの画像がありませんでした。 |

|

| スクリュープロペラの原型は、ボス部分を旋盤で加工し、プロペラは輪郭をバンドソーで切り出してから手加工(見た目と勘)で成形しています。 この原型からシリコン樹脂の分割メス型を作り、真鍮製のシャフト固定用ブッシュを離型材を塗ったシャフトに取り付け、シリコン型にセットしてポリウレタン樹脂を流し込んで製作。 硬化後、シャフトを引き抜いてから脱型し、スクリューシャフト固定ネジのタップ(ネジ穴)を切りますが、あらかじめ真鍮ブッシュを入れてあるのはそのためです。 ハイスキューペラの場合プロペラの根元の強度が問題になるので試しにアンチモニー合金を流して作ってみたのですが、これは重すぎました。 結局、ポリウレタン樹脂でも問題は無かったので、そのまま採用。 ユリシーズはポンプジェット仕様なのでポンプケース(シュラウドリング)は、ケミウッドでプロペラ径より、やや大きい円柱を旋盤で作り表面を離型処理してから薄手のガラスクロスに樹脂を塗りながら巻きつけ、硬化後にリング外側をパテ盛り成形しています。 スクリューの取り付け位置はリングの中心や前側だとプロペラで振り回された水がリング壁に当たり効率が落ちたり、場合によっては逆流現象がおきるので、見た目が許す限り出来るだけ後ろ側に取り付けます。 |

|

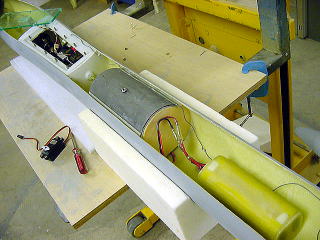

| バラストタンク容量は約950ccで一本のリンケージロッドでベント弁の開閉とガス放出バルブを操作、放出バルブは自動車用バルブを使用して炭酸ガスボンベから減圧レギュレーターを介し、エアホースで繋がっています。 動力は通常の540モーターに比べて回転が低く、トルクがあり消費電力が少ないコミュレーズ・モーター55Tを使用し、 更に

2,5:1減速してスクリューを回していますが7翼の大径ペラ(65m)のおかげで充分な速力を得ています。 搭載RCメカはフタバ6EX-AP:4ch+1アンプで、縦舵、横舵、ベント弁+ガスバルブ、モーターにミサイルハッチ開閉の操作を行います。 |

|

| 船体内のレイアウトは艦首側から、バッテリー、バラストタンク、水密区画の順で、メンテナンスを容易にするためバッテリーは防水コーティングを施してガスボンベと共に水没させ、バラストタンクは水密区画から離して独立させています。 また、いくつかのイベントなどで展示する際の運搬、移動を考慮して水密区画容積をなるべく小さくし、バランスウェイトを少なくすることでモデル重量を抑え、B船体も2本のボルトで取り外しが出来るようにしています。 通常の潜水艦であれば、バランスウェイトを抑えると自立安定性が得られないのですが、ユリシーズの場合はB船体のおかげで安定性抜群、走航中のピッチング安定性も優れています。 |

|

| 塗装はユリシーズのCG画像と映像資料を元に作業しましたが、塗装は大の苦手で一度失敗しています・・・大汗;。 やはり苦労するのは色決めですが、ダークイエローをベースに数パターンのマスクを使って色を重ね、ウェザリングを施しています。 あまり資料とニラメッコすると混乱するので、イメージを優先することでなんとか映像で見るユリシーズに近づけることが出来たと思っていますが、誰からも評価は頂いていませんので、なんとも・・・。 完成引渡し後はアニメ関連のイベントで展示され、2005年9月20日、海洋研究開発機構の潜水訓練プールで各雑誌取材のための公開走航を行い、その模様が「タイドラインブルー」DVD第4巻の特典映像に収められています。 |